教員の道を選んだ人はレベルは落ちるものの、毎日生徒たちと稽古が出来ます。そんなことで考えると一般会社に就職した人たちよりもこの道を深めることが可能と言えます。

また、警察に就職した方は、仕事の一部として剣道を考えることが出来、また日本を代表する大先生たちから密度の高い稽古を頂けるので、教員以上に本格的な剣道を作ることが出来ます。

ところで、素人で大学を出てしまった私も、今思い起こしてみれば稽古をいただいた回数は極端に少ないですが、下記のように著名な先生から稽古を頂いてきました。この場をお借りしまして深く感謝申し上げます。

高野佐三郎先生

直接のご指導はありませんが、この先生からご指導を受けた沢山の先生方から間接的に大きな影響を与えてもらいました。先生は「昭和の剣聖」と言われ、現在の剣道の礎を築いたと言っても過言でないすばらしい先生です。この写真は、修道学院でこの高野先生からご指導を受けた範士8段内山真先生秘蔵のアルバムから複写させて頂きました。写真の年代の頃は50代前半で剣道が最高に充実していた頃と内山先生がおっしゃっておられました。

直接のご指導はありませんが、この先生からご指導を受けた沢山の先生方から間接的に大きな影響を与えてもらいました。先生は「昭和の剣聖」と言われ、現在の剣道の礎を築いたと言っても過言でないすばらしい先生です。この写真は、修道学院でこの高野先生からご指導を受けた範士8段内山真先生秘蔵のアルバムから複写させて頂きました。写真の年代の頃は50代前半で剣道が最高に充実していた頃と内山先生がおっしゃっておられました。私が、この高野先生を知ったのは今から50年ほど前の小学校の頃、父親(乳井良勝→熊谷良勝)に連れられて「秩父の小天狗」という映画を見た時でした。天才少年が一つの敗北による挫折から立ち上がり、次第に強くなっていく様を、わくわくしながら見た記憶があります。その後、先生達のお話からすごい先生であったということを再確認させられました。 高野佐三郎先生の剣歴を「修道学院の青春 堂本昭彦書 剣道日本」から抜粋してご紹介します。

1、1862年 文久2年 武蔵秩父市に誕生

2、幼少の頃 祖父 佐吉郎が歩けるようになるのを待って桐の木でこしらえた木刀を与え、3歳になるのを待って自ら形の稽古をつけた。その他、次のような稽古が紹介されている。

・膝まで深い川に入れての稽古 ・目隠しをして闇試合の稽古 ・3間×5間の道場に2斗の豆を撒いての稽古 やがて佐三郎は「秩父の小天狗」と異名をとるに至る。

3、明治12年4月 埼玉県児玉郡賀美村金久保の陽雲寺境内で行われた剣術大会で岡田定五郎と試合をし岡田が得意とする突きで喉を突き破られる。

4、明治12年、この試合の後、すぐ山岡鉄舟の道場に入門、明治17年まで荒稽古に励む。

5、明治19年 警視庁に入る。

6、明治21年10月警視庁を辞職し、浦和に「浦和明信館」道場を開いた。

7、明治32年春 東京都麹町に東京明信館を建設 この時既に関東一円に明信館の支部を41箇所にわたって設立、

この段階で「総館員六千余人学生団体及び警察官を加え一万余人たり」という。

8、大正7年 神田今川小路1丁目に「修道学院」を落成 日本全国から剣道を目指す若者で溢れる。

9、昭和3年12月 神田一ツ橋に修道学院を新設

10、昭和19年強制疎開によって取り壊され今に至る。

この修道学院で師範代をつとめたのが父親の兄に当たる叔父さんの乳井義博先生で、大正9年に高橋二郎と一緒に塾生になったと書かれております。この頃、秋田県の菅原恵三郎先生が記録されておりました。また、神田一ツ橋時代には、秋田県の内山真先生、小笠原一郎先生が塾生として記録されています。なお、内山先生の厳しい稽古がこの本に紹介されておりました。

範士八段 乳井義博先生

剣道では直接指導は受けませんでしたが、私の父親(乳井良勝→熊谷良勝)の兄ということから、伯父として大変にお世話になりました。私が物心ついた頃には仙台市に居住し、繁華街の東一番町で映画館を経営するかたわら小牛田農林高校で剣道を指導しておりました。

剣道では直接指導は受けませんでしたが、私の父親(乳井良勝→熊谷良勝)の兄ということから、伯父として大変にお世話になりました。私が物心ついた頃には仙台市に居住し、繁華街の東一番町で映画館を経営するかたわら小牛田農林高校で剣道を指導しておりました。私が幼少の頃はよく仙台に遊びに行き同居していた祖母トキ(下の写真の右端)からやさしくしていただきましたが、先生は口数が少なく怖い伯父さんとの記憶しか残っていません。

先日、内山真先生から修道学院で一緒に修業をしていた頃の写真(左が内山先生、右が乳井先生)をいただきました。写真を見ると本当に精悍そのものの体型で実力日本一と言われていたその一部をかいま見るような気がします。

なお、乳井先生の足下が不鮮明になっていますが、実は、内山先生が、乳井先生の身内である私のためにとアルバムにノリ付けしていた貴重な写真を剥がしたため、画像の一部が欠けたものです。内山先生のそのご厚意に深く感謝しております。

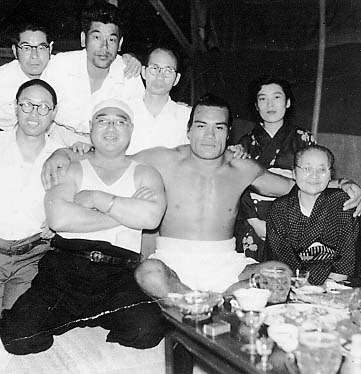

また、母方の叔父からは千代の山と一緒に写した写真を頂いたのでここに紹介します。私の記憶にある乳井先生は、相撲取りみたいに体格が良かったのですが、なるほどあの大きな千代の山と並んでもそれほど見劣りはしないようです。写真右端、祖母(乳井トキ)からは孫として本当にかわいがっていただきました。

また、母方の叔父からは千代の山と一緒に写した写真を頂いたのでここに紹介します。私の記憶にある乳井先生は、相撲取りみたいに体格が良かったのですが、なるほどあの大きな千代の山と並んでもそれほど見劣りはしないようです。写真右端、祖母(乳井トキ)からは孫として本当にかわいがっていただきました。範士八段 本田重遠先生

大学に入学し、最初に道場で稽古をいただいたとき、160cmに満たない小柄な先生なので、失礼にも高をくくって打ち込んでいったのですが、一本も防具に届かずついにヘトヘトになるまで徹底してしごかれ、改めて先生のただごとでないな強さを体感しました。

大学に入学し、最初に道場で稽古をいただいたとき、160cmに満たない小柄な先生なので、失礼にも高をくくって打ち込んでいったのですが、一本も防具に届かずついにヘトヘトになるまで徹底してしごかれ、改めて先生のただごとでないな強さを体感しました。後日、話を聞いたら、専門家の父親でも歯が立たないという話でした。余りまじめに稽古をしなかった大学時代でしたが、4年間にわたって貴重な稽古をいただきました。その他、剣道部の懇親会においては「剣道」「酒」「人間の生き方」を指導され、また、私の結婚式でご祝辞までいただき本当に感謝しています。稽古量は4年間合わせて20〜30回程度しかもらっていないような気がします。

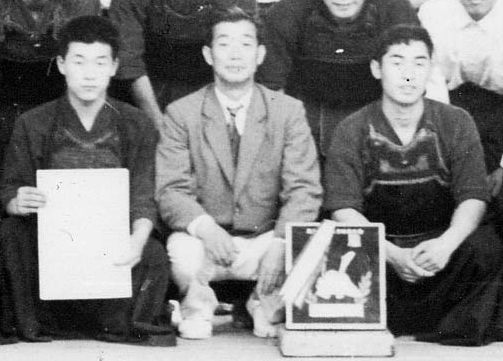

先生の両隣は私の同年である小泉忠一氏(左)と津川美長氏(右)です。津川氏は教育学部で、私と同じ教師の仕事をしていました。当時キャプテンをしていた鉱山学部の小泉忠一氏は仕事の関係でカルフォルニア等海外の剣道大会で大活躍、退職して日本に帰った現在も現役で頑張っているとのお便りを頂きました。

範士八段 内山 真先生

「田舎五段」の剣道を七段を取れる段階までご指導して下さった私の大恩人です。高野道場「修道学院」の門下生で、鋭い突きを武器に厳しい剣道をする先生でした稽古は40〜50回程度いただきました。

「田舎五段」の剣道を七段を取れる段階までご指導して下さった私の大恩人です。高野道場「修道学院」の門下生で、鋭い突きを武器に厳しい剣道をする先生でした稽古は40〜50回程度いただきました。左の写真は京都で一緒に撮らせていただいた貴重なものです。左から範士八段内山真先生、範士八段加藤正治先生、そしてその隣が右端の私と一緒に6段に挑戦中であった石川昭典先生です。

右の写真は先頃、内山先生から頂いた竹刀です。

右の写真は先頃、内山先生から頂いた竹刀です。内山先生が修道学院の塾生として稽古に励んでいた頃、高野佐三郎先生、高野茂義先生、高野弘正先生、乳井義博先生、佐藤貞夫先生、小島主先生、高中晃先生、佐藤卯吉先生、小川忠太郎先生、鶴海岩夫先生たちと稽古をしたという貴重な竹刀で、当時の修道学院の生き証人と言っても過言ではありません。家宝として大切に保管しております。

範士八段 奥山京介先生

秋田県湯沢市が生んだ天才剣士で、かの有名な伊保清二先生や安藤安則先生らと高等師範の同期生です。豪快な剣風で日本全国に名をはせております。私が大学時代によく稽古に来られ、懇親会にも参加され、「剣道」と「酒の飲み方」を徹底してご指導いただきました。本当にお世話になりました。

範士八段 岩谷文雄先生

私が大学時代、秋田高校で剣道をご指導しておられました。そこで指導した教え子を教員養成大学に多数送り込み、秋田県の剣道を根本から底上げしました。現在教員として活躍している剣道家の大半は、この先生が育てたと言っても過言ではありません。

鬼みたいな顔をして、向かい合っただけで震え上がるような様相でしたが、根は優しく大変にお世話になりました。思い出に残ることとして札幌での六段受験時、自分の試験を終えて他の人の審査を応援していた時、その会場で審査員席に座っておられた岩谷先生が、私に向かって「おまえは合格したよ」というサインを送ってくれたことです。あの瞬間の喜びは言葉で表せない程でした。

範士8段 山崎正平先生

新潟県を代表する全日本での優勝経験を持つ有名な先生です。東京の全日本剣道道場連盟錬成会館で一回だけ稽古を頂きました。とにかくものすごい竹刀の切れ味で、全然剣道をさせてもらえませんでした。

範士八段 岩堀 透先生

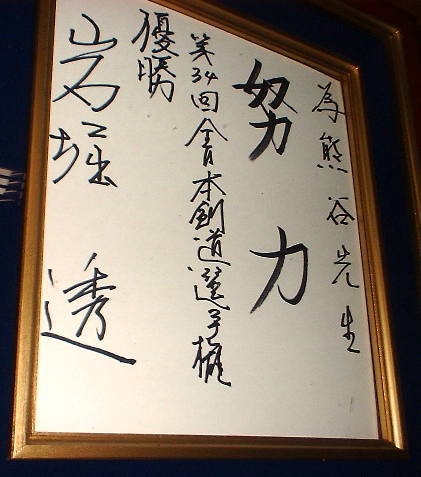

湯沢北中、湯沢高校から大阪府警に奉職し現在も中心になった活躍しています。その先生が、左の色紙の如く剣道日本一になった年、湯沢市で行われた3時間立切試合に基立ちとして招待されました。その時当時46歳の私が挑戦者として5分間だけ試合をさせてもらいました。おおよそ10本ばかり取られましたが、幸いに一本だけ私のメンが決まった時、律儀にも「参りました」と頭を下げてくれました。八段を取得されたとのことです。岩堀先生の剣道日本一はまさに秋田県の誇りです。

湯沢北中、湯沢高校から大阪府警に奉職し現在も中心になった活躍しています。その先生が、左の色紙の如く剣道日本一になった年、湯沢市で行われた3時間立切試合に基立ちとして招待されました。その時当時46歳の私が挑戦者として5分間だけ試合をさせてもらいました。おおよそ10本ばかり取られましたが、幸いに一本だけ私のメンが決まった時、律儀にも「参りました」と頭を下げてくれました。八段を取得されたとのことです。岩堀先生の剣道日本一はまさに秋田県の誇りです。範士九段 菅原恵三郎先生

秋田県出身の著名な剣士で、高野佐三郎先生の修道学院でもその力を大いに発揮しました。札幌在住でしたが、六段挑戦で秋田市に通っていた頃、内山真先生からのお声掛けによって雄信館で一回だけ稽古を頂く機会を得ました。雲の上の人という例えがぴったりで、まるで赤子のように扱われ、全く剣道をさせていただけませんでした。内山先生があのような方を「天才」というのだよとおっしゃっておりました。

範士九段 中倉 清先生

中山博道範士に師事し、実力日本一と称された大先生です。たまたま、鹿角市十和田毛馬内の夢想館浅利道場に来たときにお声掛けがあり、一回だけ稽古を頂く機会を得ました。

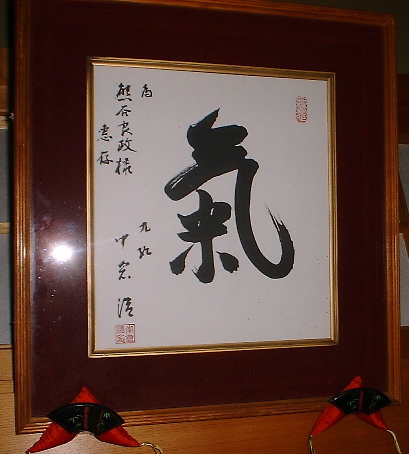

中山博道範士に師事し、実力日本一と称された大先生です。たまたま、鹿角市十和田毛馬内の夢想館浅利道場に来たときにお声掛けがあり、一回だけ稽古を頂く機会を得ました。さすがは日本一の先生で、私みたいな下手くそな者に対し、好きなように攻撃をさせ、それを巧みにさばいていく稽古でした。稽古後の反省会時に右のような色紙をいただき、我が家の家宝にしております